大家好,我是穆烁羽,来自必赢官网国际经济与贸易专业的大三学生。我想和大家分享我最近参加演讲比赛的一段经历和收获,我的演讲主题是《AI as a Cultural Bridge: When Technology Meets Human Nuance》(人工智能作为文化桥梁:当科技遇见人性细微之处)。

我选择这个主题,源于我专业学习中的观察。在国际经贸领域,沟通至关重要,AI翻译工具越来越普及。但我发现,它们有时会精准地翻译每一个字,却完全曲解了话语背后的情感和意图。我想探讨的,正是这份技术的“精准”与人文的“微妙”之间的差距。

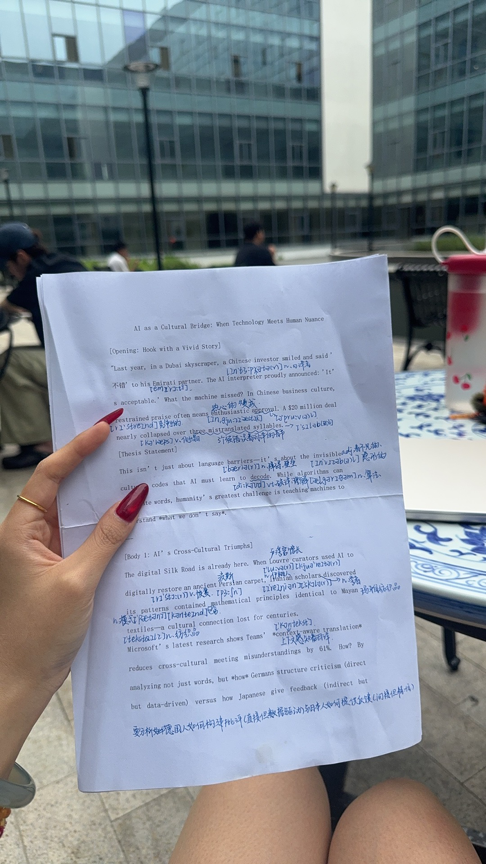

备赛的过程远比我想象的艰难。最大的挑战是如何把一个个散落的案例,串成一条能打动人心的逻辑线。我记得指导老师一次次地帮我梳理稿子,她对我说:“烁羽,这里需要一个更有冲击力的开场,直接把观众‘抓’进来。”于是,我们一起把那个“迪拜2000万美元生意因‘不错’的误译而险些告吹”的案例放在了最前面。每一个例子,从卢浮宫的波斯地毯到微软Teams的数据,我都反复查证,希望我的演讲既能引人入胜,又立得住脚。

比赛那天,说实话,我紧张极了。站在台上,我能清晰地听到自己的心跳声。最吓人的一刻发生了——演讲到一半,我盯着台下期待的观众,脑子突然一片空白,那句背得滚瓜烂熟的过渡句怎么也蹦不出来。那一两秒仿佛有一个世纪那么长。我深吸一口气,告诉自己“别慌”,然后干脆自然地停顿了一下,对着观众笑了笑,直接跳到了我印象深刻的下一个故事。没想到,这个小小的意外,反而让我的演讲显得更真实、更有交流感。

真正的“大脑过载”时刻在评委提问环节。一位评委老师问我:“你强调文化校准,但这会不会让AI学会另一种形式的‘文化偏见’?”这个问题一下子问到了要害,我感觉当时的CPU真的要烧掉了。我赶紧稳住心神,想起了我们准备过的“情境锚点”概念,我回答说:“老师,我认为校准不是给它固化偏见,而是教它像我们人类一样,去观察、学习和理解说话的‘场合’和‘氛围’,这是一个动态的学习过程,目标是更深入地理解人,而不是简单地贴标签。”看到评委老师微微点头,我悬着的心才放下来。

这次比赛对我来说,是一次巨大的成长。我收获的不仅仅是一个名次,更是挑战自我的勇气和从容应对突发状况的能力。我比以前更敢表达了,也学会了如何用故事和情感去包装一个理性的观点。

我特别想感谢学院和老师们。备赛期间,老师牺牲休息时间一遍遍帮我磨稿子、练台风,学院还为我们提供了专门的教室进行模拟演练,这一切的支持都是我最坚强的后盾。

未来,我希望能继续参与这类活动,把我对跨文化沟通的热情传递给更多的同学。我梦想着有一天,我们能真正搭建起一座座理解与尊重的桥梁,而科技,将是这座桥上最温暖的那盏灯。